| Autoren | Glossen | Lyrik |

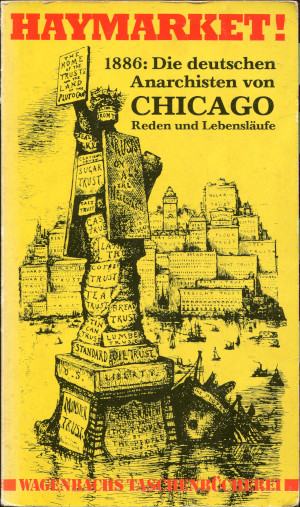

Horst Karasek (Hg)

Horst Karasek (Hg)

1886, Haymarket

Die deutschen Anarchisten von Chicago. Reden und Lebensläufe.

Verlag Klaus Wagenbach 1975, 190 Seiten

ISBN 3 8031 2011 x

Wir feiern den 1. Mai als "Tag der Arbeit" und kaum noch etwas erinnert daran, dass dieser Tag einst als "Internationaler Kampftag der Arbeiterklasse" begangen wurde. Das Datum geht zurück auf den 1. Mai 1886, dem Tag, als in den USA mehrere hunderttausend Arbeiter in einen mehrtägigen Streik zur Einführung des Achtstundentages getreten waren.

Die Arbeitskämpfe in den USA hatten zu dieser Zeit an Härte zugenommen, immer wieder kam es zu Niederschlagungen von Streiks oder Demonstrationen durch bewaffnete Polizeieinheiten und die Pinkertons, einer privaten Sicherheitsfirma, die im Auftrag der bestreikten Firmen rücksichtslos gegen die Arbeiter vorging.

Die Enttäuschung war groß bei dem Heer europäischer Immigranten, die vor Hunger und Unterdrückung in das gelobte Land geflohen waren und nun feststellen mussten, dass sie wehrlos einem ausbeuterischen System ausgeliefert waren. In einigen Städten gründeten sich "Lehr- und Wehrvereine", in denen nicht nur die politische Bildung der Arbeiter gefördert wurde, sondern auch ihre praktische Fähigkeit zum Widerstand.

Am 3. Mai 1886 schoss die Polizei auf streikende Arbeiter einer Landmaschinenfabrik, am 4. Mai versammelten sich Tausende auf dem Haymarket in Chicago, um dagegen zu protestieren und ihrer Forderung für die Einführung des Achtstundentags Nachdruck zu verleihen. Als sich die Versammlung aufzulösen begann, griffen einige hundert Polizisten die verbliebenen Arbeiter gegen den ausdrücklichen Willen des anwesenden Bürgermeisters an. Jemand warf eine Bombe, die einen Polizisten tötete und mehrere verletzte. Die Polizei eröffnete das Feuer auf die Demonstranten, die Anzahl der Opfer unter ihnen wurde nie ermittelt. In den nächsten Tagen starben sechs weitere Polizisten an den Folgen ihrer Verletzungen.

Es kam zu zahllosen Durchsuchungen und Festnahmen, vor allem in den Kreisen der ausländischen organisierten Arbeiter. Gegen acht von ihnen wurde schließlich der Prozess wegen Mordes eröffnet.

Sechs Angeklagte stammten aus Deutschland, einer aus Großbritannien, einer war gebürtiger Amerikaner. Alle waren Anarchisten.

Albert Parsons, der Amerikaner, war untergetaucht, erschien jedoch am ersten Prozesstag (21. Juni 1886) und nahm zum Erstaunen aller auf der Anklagebank Platz. Schnell wurde klar, dass es um mehr ging als um die justizielle Aufarbeitung eines Attentats. Die Wahl der Geschworenen, die Äußerungen des zuständigen Richters und der Staatsanwaltschaft ließen keinen Zweifel daran, dass ein Exempel statuiert werden sollte.

Obwohl keinem der Angeklagten die Tat nachgewiesen werden konnte – nur drei von ihnen waren überhaupt vor Ort –, obwohl nur einer von ihnen, Louis Lingg, über Kenntnisse zum Bau einer Bombe verfügte – aber auch er war nicht anwesend als es zur Explosion kam –, wurden sieben der Angeklagten zum Tod durch den Strang verurteilt, nur einer, Oskar Neebe, erhielt eine fünfzehnjährige Zuchthausstrafe.

Eine Revision der Urteile wurde wenig später abgelehnt, Teile der Arbeiterbewegung und Prominente aus mehreren Ländern (u.a. George Bernard Shaw) starteten eine Kampagne für die Freilassung der Verurteilten. Zwei von ihnen (Samuel Fielden und Michael Schwab) reichten Gnadengesuche ein, denen stattgegeben wurde, sie erhielten lebenslange Haftstrafen.

Einen Tag vor der Hinrichtung, die für den 11. November 1887 angesetzt war, nahm sich Louis Lingg in seiner Zelle das Leben. Die anderen Todeskandidaten bestanden weiterhin auf ihrer bedingungslosen Freilassung oder der Hinrichtung.

Vor dem Gefängnis versammelte sich eine schweigende Menge, während die Verurteilten auf ihre Hinrichtung vorbereitet wurden. Es wird behauptet, dass der Henker an diesem Tag die Knoten der Schlingen anders geknüpft habe als sonst. Die Verurteilten starben nicht an Genickbruch, sie erstickten qualvoll.

Am Tag der Beisetzung, die Männer werden in einem gemeinsamen Grab auf dem Waldheim Friedhof bestattet, bewegt sich ein mehrere zehntausend Menschen umfassender Trauerzug zu den Häusern der Familien der Hingerichteten, um die Leichen auf ihren letzten Weg zu bringen.

Die Auseinandersetzung um die Schuld der Verurteilten geht weiter. Am 27. Juni 1893, einen Tag nach der Enthüllung eines Denkmals zu Ehren der Hingerichteten auf dem Waldheim Friedhof, rehabilitiert der Gouverneur von Illinois, John Peter Altgeld, alle Verurteilten und erklärt sie für unschuldig. Die Inhaftierten werden umgehend entlassen.

Horst Karasek, der Herausgeber, gibt einen Überblick über die Geschichte der Arbeiterbewegung in den USA und die Bedeutung der Immigranten aus Europa. Die Lebensläufe der Anarchisten sind von ihnen selbst verfasst, zeitgenössische Berichte und Aussagen erscheinen zum Teil erstmals in deutscher Sprache.

Jahrzehnte später werden erneut Anarchisten zu Opfern eines Justizmordes: die aus Italien eingewanderten Ferdinando "Nicola" Sacco und Bartolomeo Vanzetti.

6. August 2022