| Autoren | Glossen | Lyrik |

Dieter Kühn

Dieter Kühn

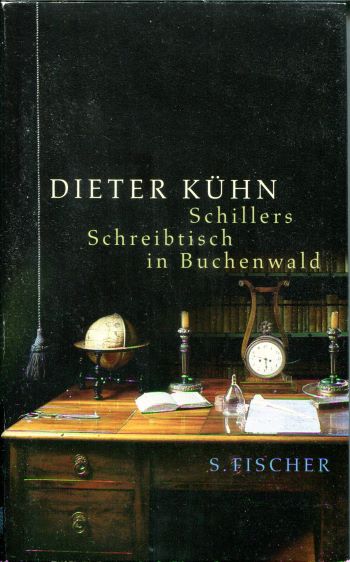

Schillers Schreibtisch in Buchenwald. Bericht.

S. Fischer Verlag 2005, 253 Seiten

ISBN 3-10-041509-3

Als alliierte Luftstreitkräfte damit begannen deutsche Städte zu bombardieren, entschloss sich die Leitung des Schillerhauses in Weimar und zuständige NS-Funktionäre dazu, Duplikate einiger Möbelstücke aus Schillers Besitz anfertigen zu lassen, um sie statt der Originale, die sicher eingelagert werden sollten, dem Publikum zu zeigen.

Oberhalb von Weimar, auf dem Ettersberg, befand sich seit 1937 das Konzentrationslager Buchenwald [1], in dem zahlreiche Produktionsstätten vor allem der Rüstung und dem Eigenbedarf der SS zuarbeiteten. "Am 14. Mai 1942 wurden Schillers Schreibtisch, sein Sterbebett, das 'Spinett', ein Lehnstuhl und ein Stuhl mit 'Lederbezug' in das Konzentrationslager transportiert" (S. 22), um in der Tischlerei dupliziert zu werden. Im Juni 1943 wurden die nachgebauten Stücke ins Schillerhaus gebracht, die Originale im Nietzsche-Archiv deponiert.

Anlässlich einer Lesung in Weimar Ende der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts erfährt Dieter Kühn von diesem Vorgang und entwickelt ein Projekt, das die Hintergründe beleuchten soll. Das vorliegende Buch ist der Bericht über diese umfangreiche Recherche.

Er geht dabei zweigleisig vor. Schillers Flucht aus Stuttgart unter falschem Namen, um dem Einfluss Herzogs Carl Eugen zu entkommen und einer drohenden Festungshaft. Die verschiedenen Stationen bis zu seiner Ankunft und Konsolidierung seiner Existenz in Weimar, sowie die literarischen Werke, die er in dieser Zeit schuf, werden umrissen.

Der zweite Strang der Recherche befasst sich mit der Entwicklung Schillers zum Nationaldichter des Nationalsozialismus, Passagen seines Werks, die in dieser Zeit eine entsprechende Interpretation erfuhren, werden zitiert und in den Kontext des Werks gestellt. Sehr detailliert wird auch die Geschichte des Konzentrationslagers Buchenwald beschrieben, die Art und Behandlung der Häftlinge, die Organisation innerhalb des Lagers sowie die Herstellung der Möbelduplikate Schillers.

Kühn lässt die Leser*innen auch an seinen Gedanken und Plänen teilhaben, die diese Recherche und den Bericht darüber strukturiert haben. Streckenweise eine faszinierende Lektüre.

----------------------------

1. Das Lager bestand von 1937 bis zur Befreiung am 11. April 1945. Prominente Häftlinge waren der konservative Autor Ernst Wiechert und Bruno Apitz ("Nackt unter Wölfen"). Die Zahl der Todesopfer in dem Lager wird auf etwa 56.000 geschätzt. 1945 ging das Lager in sowjetische Verwaltung über, die bis 1950 bestehen blieb. In dieser Zeit wurden dort ca. 28.000 Menschen interniert, ca. 7000 starben. Jetzt befindet sich dort eine Gedenkstätte.

----------------------------

25. Juni 2023